引用元:https://www.nikkansports.com/battle/column/sumo/news/202405130001272.html

2024年夏場所、東十両4枚目という関取経験者の西幕下20枚目の朝乃若が急遽、勤めました

照ノ富士が休場し、当初は同部屋の聡ノ富士が務める予定だったのですが、できなくなったからでした

そういうことも珍しいです

大相撲を見ていると最後の結びの一番の取り組みが終わると力士が弓を持ちながら土俵に出て来て弓を体のまわりで回したり、四股を踏んだりしたあとに戻っていきますが、あれはいったい何の儀式なんでしょうか?「弓取り式」ということは知っていますが詳細については全く知りませんでした。

そこで、弓取り式について、

- 由来や意味は?

- どういう力士が選ばれてするのか?

- 給料はいくらくらいなのか?

- 事故や失敗した時はどうするのか?

- 過去に失敗したことはあったのか?

- 弓取り式は任期とかはあるのか?

というようにいろいろ知りたくなりましたので調査しました。

このような弓取り式についての疑問点を解説します。

弓取り式(ゆみとりしき)の意味や由来とは

弓取り式の由来は調べてみると大きく3つに分かれなす。

平安時代

1つ目は平安時代に794年から1192年に相撲節会(すまひのせちえ)という行事があり宮中で

盛んに相撲の観覧が行われていたことが古事記や日本書紀には記載されていて相撲の始まりは相当古い時代から

行われていたことは確実なんです。

勝者の立会人が代わりにユニを持ち、舞を踊ったのが始まりという説です。

養老3年(719年)に相撲司という専門の政府の部署があったというので

国を挙げて相撲が盛んだったようです。

戦国時代1570年ごろ

時は戦国時代の真っただ中、戦で戦う武士たちの楽しみとして相撲が行われていた簿でしょう。

弓取り式の始まりは元亀元年(1570年)織田信長の時代に相撲の勝者に弓を褒美として贈ったことが始まりであったと言われていて、日本相撲協会にはこのような資料が残っているようで信長は相撲がとても好きだったんですね。

信長は勝ち負けがはっきりしている相撲が好きで相撲に勝った者には「あっぱれ」とほめ称えたんでしょう。そして弓をご褒美に渡したということです。

江戸時代

江戸時代には相撲興行が盛んに行われていて1日の最最後の勝負(結びの一番)に勝った力士に弓を与え

いたらしく、勝った力士は舞を踊り、勇壮に〈しこ〉を踏んで儀礼を表したという。

深川の富岡八幡宮や両国の回向院で本場所が行われて庶民の楽しみとなっていたのです。

どれにしても弓取り式は

勝った力士は喜びの舞(まい)を披露してお礼をしたと言われていてその舞が弓取り式の始まりだということです。

最初は勝った力士が弓取り式を行っていたんですね。

現在では決められた力士が勝った力士の代わりに弓取り式を行っています。

弓取り式の力士の選び方

弓取り式を務める力士はどうやって選ばれるのかというと

現在は横綱が在籍している相撲部屋の幕下以下の力士が弓取り式を務めるようになっているのです。

もし、横綱が不在なら大関が在籍する相撲部屋になります。

弓取り式ぃ❗️ @ABEMA で視聴中 https://t.co/p0ZnBBlhov #ABEMAで大相撲 pic.twitter.com/Xgi7039nb9

— ごぜんやまのお相撲 (@ZenYamaGo) January 18, 2022

そして弓取り式に出るときは幕下以下の力士でも化粧まわしをつけて、まげを大銀杏(おおいちょう)を結って出ることになっていますので大切な役目だということがわかりますね。

最初は弓取り式は千秋楽の時だけに行われましたが、1952年5月場所からは本場所中は毎日結びの一番の後に行われるようになりました。

結びの一番で東の力士が勝てば東から、西の力士が勝てば西から上がりますが

今は聡ノ富士(さとのふいじ)が弓取り式を務めています。

弓取り式の力士の給料は?

通常、幕下以下の力士には給料は出ないのですが弓取り式の力士に選ばれると報酬は1場所で9万円もらえるようになるので幕下以下の力士にとってはありがたい手当になりますね。

1年間に6場所ありますので9×6=54で54万円の収入となるのです。

あと、幕下力士には給料の代わりに年に6回支給される場所手当があり、1場所につき15万円で

年に6回支給されるので1年では15×6=90 一年間につき、90万円の報酬となります。

相撲部屋にいれば衣食住には困らないとはいえ満足できる給料ではありませんね。

弓取り式の力士は出世できないジンクスがあるの?

弓取り式の力士は出世できない、関取にはなれないというジンクスがありましたが、

は本当にそうなのか?どうしてなのか調べてみると

週刊誌には次のように書かれていました

弓取式を務める幕下力士は作法や手順を覚える必要があるので、出世の早い力士に任せにくいという事情がある。また、幕下でありながら大銀杏が結え、手当が支給され、そこに満足してしまうことも伸び悩む一因だという。

なるほど弓取り式の作法を覚えるのに稽古がおろそかになりがちだということなんですね。

過去の歴代力士を調査してみたら、

弓取り式の力士でも関取になれた実例

弓取り式の力士が出世できないというジンクスがあるのですがそんなことはなくて

関取として活躍する力士もいます。

巴富士(ともえふじ)

巴富士(ともえふじ)は、1992年小結にまで出世しているのです。

1989年9月場所から1990年5月場所の間兄弟子の横綱の千代の富士に

度胸をつけるために弓取り式を任されていたのですが、今までのジンクスを打ち破る成績を

見せたのです。

高砂部屋所属で最高位は東十両6枚目でした。

弓取り式をやめた1990年7月場所では、19歳で新十両に昇格して弓取り式をする力士は関取になれないというジンクスを見事に破壊したのです。

皇牙(おうが)と将豊竜

皇牙(おうが)は、十両に上がっても続けました。

「十両に上がっても弓取りをしたい」というのが皇牙のきぼうだったのですが、

っその理由は

「目の前で結びの一番を見られることはこの上ない勉強になる」

と言ってジンクスのことなど気にもしなかったといいますから、

ジンクス何て信じない人は関係ないんですね。

私も皇牙ろ同じことをするでしょうし、ジンクス何て信じません。

弓取り式の力士の任期?

弓取り式の力士には任期があるのでしょうか?

過去の力士をしらべると大体が1,2年で交代しているのですが

江戸の華は1975年7月場所(6日目) – 1982年7月場所と7年間も務めていました。

聡ノ富士は現在の弓取り力士ですが過去に3回経験していました。

2013年1月場所

2013年5月場所 – 2014年11月場所

2015年3月場所 – 2018年1月場所

2021年9月場所~

ということで特にこれという任期はなさそうです。

然し調べていくうちに横綱が引退した後は次の横綱の所属する部屋の力士が弓取り式が

覚えてできるようになるまでは任期として継続することとなるようですね。

朝青龍が引退したあと、白鵬の宮城野部屋を含む立浪一門から、弓取り式ができる力士が育つまでが任期ということで男女ノ里がまかされたということです。

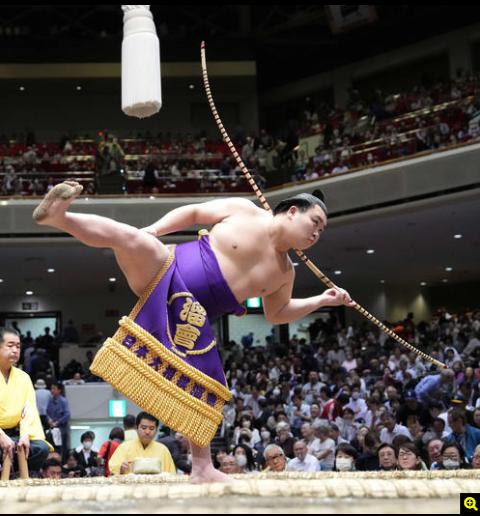

弓取り式の力士の作法と意味について

弓取り式には力士が弓を巧みに操って観客からは四股を踏むたびに

「よいしょー」「よいしょー」という掛け声で終わります

地元群馬県出身の聡ノ富士による弓取り式が高崎場所で1日限りの復活!フル動画。 pic.twitter.com/B2qA1Eu39s

— スモートフォン (@azechiazechi) April 21, 2019

結びの一番が終わると勝った力士の方角から(東か西)

弓取り式の力士が出てきて行司から弓を受け取って土俵に入るわけですが

弓を左右に回したり弓を左右からくるりと回して救い上げる動作がありますが

どういう意味があるのでしょうか?

これは勝った力士の喜びを弓取り式という形で表しているのです。

最初は横綱が弓取り式をしていた関係で現在は横綱の代わりに横綱が所属する相撲部屋から力士が選出されています。その日に勝った力士たちの喜びを表現しているのです。

弓取り式の力士が事故や失敗した時はどうなる?

弓取り式の力士が失敗して弓を落とした時には足の甲に弓を載せて

から拾う決まりがあるがこれは手を地面につくということは負けることにつながるので足で拾うことになっているのです。

力士が弓を落とした場合は足で拾うしきたりである。これは、手を土俵につくと負けとなり縁起が悪いことからである。拾い方は足の甲に弓を乗せ、足で弓を上に跳ね上げたところを掴み取る。弓を土俵の外に飛ばした場合は、呼出が拾って手渡すことになっている

弓取り式中に実際に失敗した力士は男女ノ里(高砂部屋)で2010年3月22日春場所

男女ノ里は前で弓を回転させている時に弓が滑ってたまり席方向へ飛んだ。弓は呼び出しから戻されたが緊張して舞い上がってしまい足で弓を拾おうとするが拾えず仕方がないので手で拾ったという。その後、特に罰があることはありませんでしたがお手当てが減らされるということもありません

弓を落とした時は弓を左足に乗せて蹴り上げる動作はサッカーのリフティングと同じ

なのでリフティングの練習もしておくといいですね

へぇ、弓取式の力士が弓を落としたら手で拾っちゃダメなんだ〜。手を使って拾ったら土俵に手がついて「負け」を意味しちゃうんだって。だから弓を落としたら右足で弓を左足に乗せて、左足を使ってリフティングの要領で弓を蹴り上げて取るんだと。だからサッカーの練習もしないといけないのね。

— ともとし/ティア139・J25b (@Tomotoce) September 8, 2015

テレビ中継では放送時魔の都合で見ることができないことが多いし、お客さんも見ないで帰る人が多いのですが大相撲ではこれが最後の締めなので相撲が好きな人は最後まで見ていくでしょう。

最期になりますがNHKの相撲中継よりもよりプライべーよな話題や情報が見れると言われるABEMAテレビが

2週間無料で見ることができますのでよろしければお試しください14日以内に解約すれば費用は掛かりませんので