大相撲のなかではまず、観客も力士も注目するのが番付ですが何時の時代から作られていると思いますか?

番付はどんな風に生まれたのか、どのような由来があるのかも気になりますし、番付の種類と順位や順番の決め方はどのような仕組みで決まるのかも知りたいすね。

それから、番付の見方やそれぞれの階級の定員数は何人なのかという事や、お相撲さんの給料はどの階級からいくらもらえるようになるのかも気になるところですね。

そこでこの度は、

- 番付ができた時代と由来

- 番付の階級の種類と順位

- 番付は誰が書くのか

- 番付が決まる仕組み

- 番付の見方や定員数

- 給料のもらえる階級と金額

などについて詳しく解説していきます。

大相撲の番付のできた時代と由来

そもそも相撲の始まりは貴族が戦国の世で京の都を追い出され、地方に移住したときに各地に広まりました。(京都文化の中に相撲がありました)

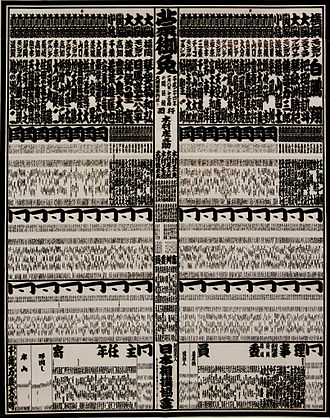

神社や仏閣を修繕するのにお金を集めるために行われたのが勧進相撲(かんじんすもう)と呼ばれるもので番付のルーツは催しがあるときに「興行札」という木製の看板が立てられたのが最初で江戸時代の相撲で最も古い古番付が記録として残されているのですが、その時代が1699年(元禄12年)5月の勧進相撲のときのものなのです。

相撲の規模がだんだん大きくなってきてお客さんが事前にどんな力士が登場するのかがわかるようにするためにできたのが、現在の形式の番付の原点になっていて、縦一枚形式の番付が初めて発行されたのですが、その時代が宝暦年間(1757年 宝暦7年)でした。

こうして初めて縦型の番付がお客さんに事前に配布するために作られたのですが今から260年以上も前から相撲の番付が存在していたということになるのですが木版印刷もできてしまうとは知りませんでしたし、相撲の番付の歴史がこんなにも古かったとは思いもよりませんでした。

相撲の番付の階級や種類と順位

大相撲の番付とは一口でいうと、力士の強さや現在の順位を表すもので、1年で6回行われる本場所の成績で力士の番付が毎場所後に上がったり下がったりしますので力士はこの番付を上げるために稽古に毎日汗をかきながら技を磨き続けるのです。

番付を上げていくことこそが力士の昇格と昇給に密接につながっていて力士の生きがいでもあるのですが形の上では番付が上がるほど自分の四股名が太く大きな文字で書かれるのでひときわ目立ちますし、励みになるのです。

番付の昇降の基準とは

番付を上げるには本場所で勝つことが最重要課題です。幕内なら15戦中8勝以上の勝ち数が番付を上げる条件でつまり、勝ち数が負け数よりも多くないといけないわけで「勝ち越し」と言うのです。

その反対に本場所での負け数が15戦中8敗以上になってしまうことを「負け越し」といい、来場所からは番付が降格してしまいますが一判の痛手は十両から幕下に落ちてしまうと給料が出なくなってしまいますので生活に大きく響いてしまうのです。

大相撲の中では階級や種類はどのくらいあるのかというと、下記の順位で力士の強い順番で区別されていて、大相撲の階級の種類はこのような種類に分けられています

横綱(最高位)

横綱は言うまでもなく大相撲の中では最高位で力士の生涯の夢たと言えるでしょう。

特典としては給料も最高額で成績が悪くても番付は下がりません。

また、引退後は5年間、親方として相撲部屋に存続できる権利が与えられます。

ただし、条件があって日本国籍をもって一定期間が経っていないと認められません。ちなみに一番優勝回数が多い横綱は白鵬で幕内最高優勝44回と断トツの成績ですが、5場所連続休場しても引退しないのはモラルに反してるし、給料泥棒とも言われるのが気の毒です

大関

大関は横綱の一つ手前で三役の中では最高位となりますが大関になるには三役を勤めながら3場所で33勝以上の成績が大関になる条件となっているのです。

関脇

小結

(大関、関脇、小結で三役)

前頭

(これより上位は幕内力士・前頭は平幕と呼ばれることも)

幕下

三段目

序二段

序ノ口(最下層)

番付の仕組みと決め方

それでは番付は力士の勝ち負けによって上がったり下がったりすることがわかりましたがどのような基準でどんな決まりがあるのかを説明していきます。

東と西との違いとは

お相撲をテレビで見ていると呼び出しが最初に呼ぶのは「ひがーしー○○○やまー」そして

「にーしー○○○うみー」と東から呼びますよね。

大相撲の番付表を見ると東と西ですべての力士は半々に分けられています。

横綱でも前頭でも東と西があるのですがこの差は半枚で東の力士のほうが西の力士よりも

格が上と扱われるのです。

例えば、東と西の前頭筆頭の成績が全く同じで8勝7敗だとすると翌場所に関脇に優先的に昇格できるのは東の前頭筆頭になるのです。

例え勝ち星の数が同一でも西の力士は昇格ができないことになるのですがこの場合に使われる言葉が「半枚に泣く」と言われるのです。

この半牧の差が番付の決める仕組みとなっていて決定条件となるのです。

前頭の枚数は若いほうが上位

幕内に中では平幕といって最下位になりますが、前頭十五枚目まであり、枚数は少ない方が上位で一枚目は前頭筆頭と呼ばれて一番三役に近い

番付は誰が書くのか

毛筆で書かれている番付は誰が書くのかということですが、これは行司さんが

書いていらっしゃるんです!

土俵で軍配をあげることは良く知っていますが、番付を筆で書いていたとは私は知りませんでしたね。

番付の見方や定員数

番付を良く見ると、

給料のもらえる階級の境目

それでは実際に力士がもらう給料についてまとめてみました。

力士の地位は全部で11にランク分けされているのですがその中でも毎月給料としてもらえるようになるのは十両以上のいわゆる関取と呼ばれる地位まで番付が上がらないと給料として日本相撲協会からはいただくことができません。

現行の番付で給料がもらえる階級

| 力士の地位 | 給料 | 定員 | ||

|---|---|---|---|---|

|

関取 |

階級 | 月給 | 定員 | |

| 横綱 |

300万円 |

42名 | ||

| 大関 | 250万円 | |||

| 関脇 | 180万円 | |||

| 小結 | 180万円 | |||

| 前頭 | 140万円 | |||

| 十両 | 140万円 | 28名 | ||

|

力士養成員 |

幕下 | 場所手当のみ | 120名 | |

| 三段目 | 場所手当のみ | 200名 | ||

| 序二段 | 場所手当のみ | 不定 | ||

| 序の口 | 場所手当のみ | 不定 | ||

| 番付外 | 場所手当のみ | 不定 | ||